Le béton, matériau-clé pour aménager de manière responsable en alliant harmonie et durabilité

Dans un monde où les événements climatiques sont de plus en plus brusques, fréquents et intenses, la résilience urbaine est devenue une priorité pour toutes les villes du globe.

Le béton – souvent perçu du grand public comme un matériau robuste, avec une durée de vie longue – apporte aujourd’hui, grâce à ses propriétés physiques (clarté, albédo élevé) et mécaniques (module d’élasticité élevé) et à la richesse de l’offre fonctionnelle (béton drainant, béton esthétique, béton recyclé, etc.), sa contribution à la conception d’infrastructures urbaines résilientes face aux changements climatiques.

À l’aide de quatre exemples de chantiers originaux, cet article explore comment le béton peut participer à la résilience des villes face aux inondations et aux vagues de chaleur, tout en mettant en lumière des innovations et des pratiques exemplaires. Le béton clair pour la réduction de chaleur, le béton drainant pour la gestion des eaux pluviales, la végétalisation intégrée dans le béton pour favoriser la renaturation en ville ou les matériaux recyclés pour limiter le prélèvement des ressources naturelles sont autant de solutions adaptées aux enjeux actuels et à venir.

Enfin, rappelons qu’anticiper les impacts du changement climatique sur les infrastructures permettra de :

- Garantir la continuité des services de secours lors des épisodes extrêmes #sécurité ;

- Assurer l’activité économique locale et les mobilités pendant ces épisodes (ou à la suite de ceux-ci) #impactssociauxetéconomiques ;

- Limiter les désordres techniques, les coûts de remise en service et les impacts environnementaux associés #lebonmatériaudansladurée.

Rendre les infrastructures de transport résilientes

Un euro dépensé aujourd’hui pour adapter une route, c’est 4 à 6 euros qu’on ne dépensera pas dans les années à venir.

Source : Cerema, « Les élus territoriaux face au défi climatique. 8 clés pour adapter son territoire », 2024.

La place de la ville

Au niveau mondial, en 2021, le taux de population urbaine est de 56 %. Cette tendance devrait se poursuivre, avec un doublement de la population urbaine attendu pour 2050, soit environ sept personnes sur dix (Nations unies, Division de la population, 2023 ; La Banque mondiale, 2023). Cette augmentation s’est accompagnée de celle de la superficie des zones urbaines.

Cependant, l’urbanisation des populations et des territoires diffère en fonction des régions du monde. Les pays développés voient l’expansion de leurs zones urbaines ralentir.

En France métropolitaine, en 2021, près de 79 % de la population se situe en unités urbaines, ces dernières représentant environ 24 % de la superficie du pays (source : Insee).

Les villes ont donc un rôle prépondérant à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Mais elles doivent aussi s’adapter et se développer afin de répondre à des objectifs d’écologie, de résilience et d’inclusion (La Banque mondiale, 2023).

Source : https://www.pn-issu.fr/

Comprendre la résilience urbaine

Définition

On peut définir la résilience urbaine comme la capacité d’une ville à anticiper des événements climatiques intenses, à y répondre et à s’en remettre.

Le vocable de « résilience urbaine » regroupe des compétences diverses relevant des champs de l’urbanisme, de l’architecture, des infrastructures, de l’ingénierie, de l’économie, de la géographie, de la sociologie, etc. Il donne lieu à de multiples traductions en termes de problématique et de développement méthodologique, permettant alors le dialogue entre ces disciplines, bien souvent segmentées. Il ne se résume pas à l’aménagement urbain. Cet article traite uniquement du sujet de la résilience des aménagements.

Cette capacité est cruciale pour minimiser les impacts négatifs sur les infrastructures, la santé publique et l’économie. Ainsi, une ville résiliente peut rapidement rétablir ses services essentiels après une tempête ou une inondation, réduisant ainsi les perturbations pour ses habitants.

Un exemple notable de béton ayant résisté à une tempête est le béton armé utilisé dans les infrastructures côtières. Les digues et les jetées construites en béton armé ont montré une grande résistance aux tempêtes violentes et aux conditions météorologiques extrêmes. La digue de Bormes-les-Mimosas, réaménagée avec des blocs en béton, en est un bon exemple.

Central Park, l’un des parcs urbains les plus emblématiques au monde, utilise des surfaces en béton pour ses allées. Ce matériau a été choisi pour sa durabilité face aux variations climatiques de New York, qui incluent des hivers rigoureux et des étés chauds. Les allées en béton résistent bien à l’usure causée par le passage fréquent des piétons, des cyclistes et des véhicules autorisés ou touristiques (du type calèches), tout en nécessitant un entretien minimal.

Le béton peut également être choisi pour sa durabilité face aux hivers froids, comme au parc Jean-Drapeau de Montréal, qui utilise des surfaces en béton pour ses allées colorées.

Les surfaces en béton sont également conçues pour résister aux conditions climatiques humides et froides. Notamment, le béton drainant est utilisé sur les places publiques pour gérer les eaux pluviales, permettant à l’eau de s’infiltrer et réduisant ainsi le risque d’inondation, tout en restant fonctionnel et esthétique. Israels Plads, à Copenhague, en est un bon exemple ou le parvis de l’église de Montigny-lès-Cormeilles (95), située en contrebas de la route.

Nombreux sont les aménagements routiers où le béton a été choisi pour sa résistance à la déformation, lorsque les températures locales sont élevées.

La solution « béton » a été retenue pour réaliser les voies de freinage et d’arrêt du bus à haut niveau de service (BHNS) dans le quartier de La Fourragère du 12e arrondissement de Marseille. Ce choix garantit la durabilité des voies de circulation face aux contraintes liées au trafic lourd canalisé et aux sollicitations mécaniques fortes observées lors du freinage des bus, toutes deux amplifiées par les températures élevées mesurées localement.

L’adaptabilité et la durabilité sont des éléments-clés dans l’urbanisme moderne

L’adaptabilité permet aux villes de s’ajuster aux changements climatiques, tandis que la durabilité contribue à une meilleure résistance des infrastructures aux conditions extrêmes sur le long terme. Des bâtiments conçus pour résister aux tremblements de terre ou des systèmes de drainage capables de gérer des précipitations intenses sont des exemples, respectivement, de durabilité et d’adaptabilité.

Un exemple remarquable de construction en béton ayant résisté à un tremblement de terre est la Torre Reforma à Mexico.

Ce gratte-ciel de 246 m est protégé grâce à deux murs en béton armé cisaillé et à une façade en verre munie de charnières flexibles. En dépit de quelques fissures, la Torre Reforma a survécu au séisme de 2017, de magnitude 7,1, démontrant l’efficacité des techniques de construction parasismiques.

Les défis climatiques actuels

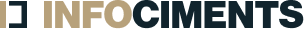

Les villes font face à une augmentation des températures, des inondations, des tempêtes et autres phénomènes météorologiques extrêmes. Ces défis nécessitent des solutions innovantes ou éprouvées pour protéger les infrastructures et les populations. Par exemple, les vagues de chaleur peuvent causer des problèmes de santé et de sécurité publique et engendrer des travaux d’entretien plus réguliers, tandis que les inondations vont conduire à des désordres qui peuvent atteindre les fondations des ouvrages.

L’impact de ces événements sur les infrastructures, la santé publique et l’économie est considérable. Les dommages subis par les infrastructures entraînent des coûts de réparation élevés, tandis que les problèmes de santé publique augmentent les dépenses médicales et réduisent la productivité. Les inondations causent des dommages aux réseaux de transport, perturbant les déplacements et les activités économiques.

Anticiper les risques d’inondation

18,5 millions d'habitants sont exposés aux risques d'inondation par submersion marine ou par débordement de cours d'eau.

Source : ministère chargé de la Transition écologique.

Aléas climatiques : des conséquences économiques

Les risques climatiques ont changé d’échelle : en France, leur coût est passé de 1,5 milliard d’euros par an, en moyenne, entre 1982 et 1989, à 6 milliards entre 2020 et 2023. L’année 2023 est devenue la troisième année la plus coûteuse pour la profession, avec 6,5 milliards d’euros d’indemnisations.

Source : https://www.franceassureurs.fr/risques-climatiques-et-assurance/

Le rôle du béton dans la résilience urbaine : quelles propriétés ?

Durabilité et longévité

Le béton est reconnu pour sa résistance aux intempéries et aux sollicitations mécaniques répétées, ce qui en fait un matériau de choix pour les infrastructures urbaines durables. Ainsi, la promenade du bord de mer à Saint-Valery-en-Caux utilise des surfaces en béton pour ses différents aménagements. Le béton a été choisi pour ses atouts esthétiques et sa durabilité face aux conditions climatiques océaniques.

Durabilité du béton

La durabilité intrinsèque du béton est souvent mise en avant. Mais de quelle durée parle-t-on et comment la garantir ?

Lorsque le béton est conforme à la norme NF EN 206 + A2/CN, qui définit les spécifications, performances, production et conformité des bétons dits « structurels », sa durabilité est de cinquante ans au minimum. Cette dernière est étroitement liée à la classe d’exposition du béton, qui traduit les différentes agressions auxquelles il sera soumis pendant sa durée de vie. Il est de la responsabilité du prescripteur (généralement, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre) de bien définir la classe d’exposition de son béton, cette dernière conduisant le formulateur à respecter un certain nombre de prescriptions en vue d’en garantir la durabilité. Dans le cas particulier des bétons de chaussée, cela ne suffit pas : il faudra également se conformer aux normes NF EN 13877-1 « Chaussées en béton – Partie 1 : Matériaux » et NF P 98-170 « Chaussées en béton de ciment – Exécution et contrôle ».

Enfin, le seul respect de ces normes ne suffira pas à garantir la durabilité de l’ouvrage. Il conviendra également de :

- Bien dimensionner l’ouvrage et, notamment, les épaisseurs de béton et autres matériaux de structures supports selon la norme NF P 98-086 « Dimensionnement structurel des chaussées routières – Application aux chaussées neuves » ;

- Respecter les règles de l’art et les normes concernant la mise en œuvre du béton : notamment, la disposition des éventuelles armatures et des goujons, le serrage (vibration) du béton frais, la réalisation des joints de retrait et de dilatation, la construction selon un calepinage adapté, la réalisation de la cure, une fois le béton coulé ;

- Réaliser l’entretien approprié, comme le regarnissage des joints ou la régénération de l’adhérence de surface.

Rigidité et résistance aux températures élevées

Suffisamment rigide pour ne pas se déformer

Dans le monde des matériaux routiers, les bétons sont de loin les plus rigides avec des modules élastiques compris entre 25 et 45 GPa. Cela leur confère une excellente résistance aux déformations :

- Pas besoin de leur faire passer un essai d’orniérage ;

- Pas besoin de les contraindre sur les côtés par des bordures : le béton ne flue pas dans les conditions de contraintes routières. En revanche, attention aux ruptures mécaniques de bord en cas de charges lourdes ;

- Pas de poinçonnement, s’il est soumis à des charges statiques (conteneurs, caddies, béquilles de motos-vélos, barrières de sécurité ou de protection, talons aiguilles, etc.).

- Pas de déformation lorsqu'il est soumis à des charges canalisées et à du trafic lent (voies bus-tramway, péages, arrêts carrefour, etc.) ;

- Pas de déformation liée au cisaillement (giratoire, parking PL, etc.).

Pas d’impact à température élevée

Le béton présente l’avantage de performances constantes – généralement évaluées en laboratoire – malgré l’augmentation des températures. Dans les conditions routières, on peut considérer que les bétons sont comme « insensibles à la chaleur » :

- Jusqu’à 150 °C : leur rigidité est constante, donc toujours pas de déformation ;

- Jusqu’à 500-600 °C : pas de perte de résistance.

On a donc :

- Un maintien des caractéristiques de surface (texture, adhérence), qui permet de garantir le confort ainsi que la sécurité et de réduire la consommation de carburant (cf. Eupave : https://www.eupave.eu/resources/fact-sheet-less-fuel-consumption/) ;

- Pas d’impact sur le dimensionnement structurel lié à une évolution des propriétés mécaniques en fonction de la température.

On veillera, en revanche, à prévenir les risques de tuilage ou de soulèvement de dalles par dilatation thermique en dimensionnant correctement le type de joints et le calepinage associé.

Influence de la température sur les matériaux bitumineux

Les matériaux bitumineux perdent de leur rigidité lorsque la température augmente. Ces matériaux – qui ont un comportement viscoélastique (propriétés à la fois visqueuses et élastiques, lorsqu’ils sont soumis à une déformation) – évoluent fortement avec la température. Le module élastique (rigidité) peut par exemple être divisé par quatre en passant de 12 à 3 GPa entre 10 et 40 °C. À noter que les essais de module d’élasticité et de fatigue sur les matériaux bitumineux sont généralement conduits à des températures de l’ordre de 10 à 15 °C.

Gestion des eaux pluviales

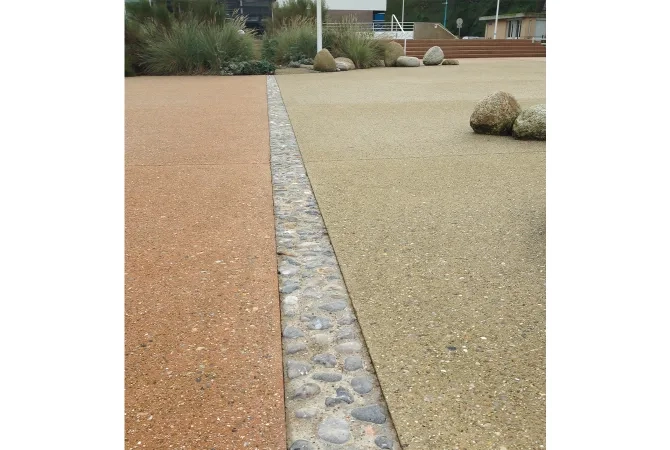

Le béton drainant permet une meilleure infiltration locale des eaux de pluie, réduisant le ruissellement et donc les risques de pollution et d’inondation. Par ailleurs, l’utilisation de ces solutions perméables est un atout pour alimenter en eau les sols supports ou avoisinant les routes et ainsi participer au retour et au développement de la végétation en ville.

Béton drainant et pluie extrême

Les bétons drainants ont généralement des capacités de drainage comprises entre 100 et 300 l/m²/min, voire plus. En fonction de leur niveau de colmatage en surface, ils restent 10 à 100 fois supérieurs au débit des pluies extrêmes métropolitaines, qui sont de l’ordre de 2 l/m²/min selon Météo France, soit l’équivalent de 60 mm en trente minutes.

Référence : http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/Intensite-de-precipitations.html

Le béton drainant est donc largement capable de traiter des averses exceptionnelles, mais la question de la gestion de l’eau infiltrée reste très importante. En fonction des dimensionnements hydrauliques propres à chaque ouvrage et à chaque contexte local, les chaussées réservoirs sont une solution très efficace.

D’autre part, la création de systèmes de drainage efficaces en béton peut prévenir les inondations et protéger les infrastructures urbaines : des caniveaux en béton peuvent diriger l’eau de pluie vers des zones de rétention, évitant ainsi les débordements et les dégradations des infrastructures routières.

Les solutions de béton drainant qui seront évoquées ci-après apportent également un intérêt pour la lutte contre les ICU.

En effet, d’une part, ils permettent l’évaporation de l’humidité résiduelle présente dans les sous-couches et donc la réduction des températures ressenties lors des épisodes caniculaires.

Et, d’autre part, la présence de nombreux vides dans les bétons drainants (de 10 à 35 %), permettant d’assurer la drainabilité de l’eau lors d’épisodes pluvieux, réduit l’inertie thermique ou la capacité calorifique de ces matériaux par comparaison avec les bétons denses.

Faire du sol un allié face au dérèglement climatique

Grâce à son pouvoir absorbant, le sol limite le risque d’inondation et de crues en cas de pluies intenses. Un sol non imperméabilisé limite l'effet de surchauffe par accumulation de la chaleur. Il a également la capacité de stocker le carbone.

Source : Cerema, « Les élus territoriaux face au défi climatique. 8 clés pour adapter son territoire », 2024.

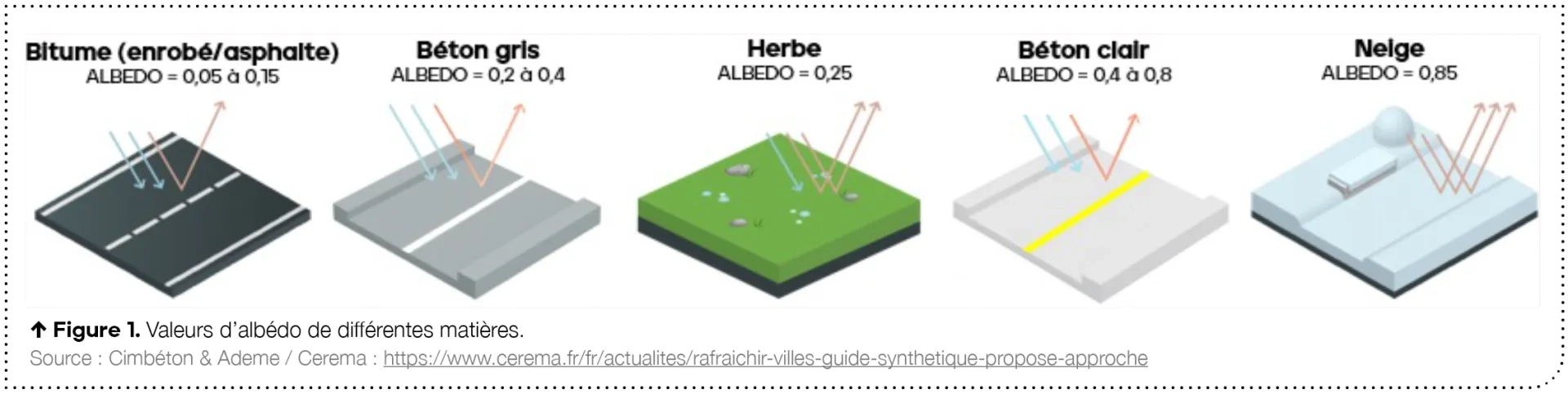

Clarté et photométrie des bétons

Limiter la surchauffe urbaine

Les matériaux cimentaires sont par nature assez clairs en raison de la couleur du ciment et des granulats utilisés en aménagement urbain.

Cette clarté se traduit, dans un premier temps, par des albédos relativement élevés pour les bétons, ce qui est aujourd’hui reconnu comme un facteur prépondérant dans la lutte contre les ICU (cf. site Internet de l’Ademe : https://plusfraichemaville.fr/fiche-solution/revetement-albedo-eleve).

Albédo

L’albédo désigne la capacité d’une surface à réfléchir le rayonnement solaire. Il joue un rôle important dans la régulation thermique, notamment en milieu urbain, où il peut contribuer à atténuer les effets de surchauffe.

Le béton peut ainsi contribuer à réduire les effets négatifs observés pendant les épisodes de canicule. De par son albédo élevé, il réfléchit davantage le rayonnement solaire, ce qui limite les élévations de température, il emmagasine moins de chaleur que les matériaux bitumineux sombres et donc en restitue moins la nuit. Tout cela apporte du confort par réduction de la chaleur ressentie.

- 4 °c a Athènes

C’est l’effet du rafraîchissement de l’air en journée généré par le passage d’un revêtement bitumineux foncé (albédo : 0,04) à un revêtement clair (albédo : 0,55) pour les sols.

Source : Synnefa et al., 2011.

Béton et îlots de chaleur urbains

Les solutions en béton clair (albédos > 0,3) réduisent l’absorption de la chaleur, contribuant ainsi à diminuer les températures dans les zones urbaines.

Les matériaux très clairs, voire blancs ou réfléchissants (présentant des albédos très élevés, typiquement > 0,6), réduisent d’autant plus l’énergie solaire emmagasinée et contribuent fortement à limiter les ICU. Par exemple, les toits en béton blanc peuvent refléter la lumière du soleil, réduisant ainsi la chaleur transmise dans les bâtiments et le besoin en climatisation. Cependant, ces matériaux très clairs peuvent générer un inconfort visuel très important, voire des problèmes de sécurité par éblouissement. Ils peuvent également conduire à un ressenti des chaleurs diurnes plus important. En aménagements urbains, ces solutions de bétons très clairs seront donc idéalement associées à de la végétation couvrante ou à des dispositifs d’ombrage adaptés.

De plus, l’intégration de végétation et de surfaces perméables dans les structures en béton aide à atténuer les effets des vagues de chaleur et à améliorer l’esthétique urbaine. Les murs végétalisés en béton peuvent fournir de l’ombre et de la fraîcheur, tout en ajoutant une touche esthétique aux bâtiments.

Projet national issu

Qu’est-ce que le projet national ISSU ?

ISSU (2024-2028) est un projet national (PN) de recherche et de développement collaboratif qui rassemble des organismes publics et privés du secteur de l’aménagement urbain (maîtres d’ouvrage, ingénieries, entreprises de travaux, bureaux de contrôle, industriels, organismes de recherche).

Le projet national ISSU vise à s’adapter au changement climatique et à proposer des solutions de rafraîchissement du secteur de l’aménagement. Il permet notamment :

- De progresser dans la compréhension, la conception, l’évaluation et la mise en œuvre de solutions qui vont de l’échelle du composant (en laboratoire) à celle du démonstrateur urbain (îlots, quartier) ;

- De proposer des méthodes communes de caractérisation, d’évaluation et de comparaison des solutions, tout en ayant une vision globale et intégrée de leurs impacts sur les différents enjeux urbains.

Source : https://www.pn-issu.fr/

Des propriétés photométriques à valoriser

Dans un second temps, la clarté élevée des bétons et leur faible spécularité (ou brillance) leur confèrent des propriétés photométriques très intéressantes, notamment au regard du plus faible besoin en éclairage urbain (cf. restitution des travaux du groupe Revêtements & Lumières lors du congrès IDRRIM 2024 : https://www.idrrim.com/ressources/documents/source/2/11009-AE1.1_BANETTE-et-Al.pdf).

Éclairer juste

Éclairer juste, c’est éclairer moins pour garantir sécurité et confort, tout en faisant des économies énergétiques (jusque 60 % dans certains cas) et en obtenant un meilleur bilan économique et environnemental. Éclairer moins, c’est également protéger et favoriser la biodiversité en ville.

Référence : travaux du groupe Revêtements & Lumières de l’IDRRIM.

Innovations dans le béton pour la résilience urbaine

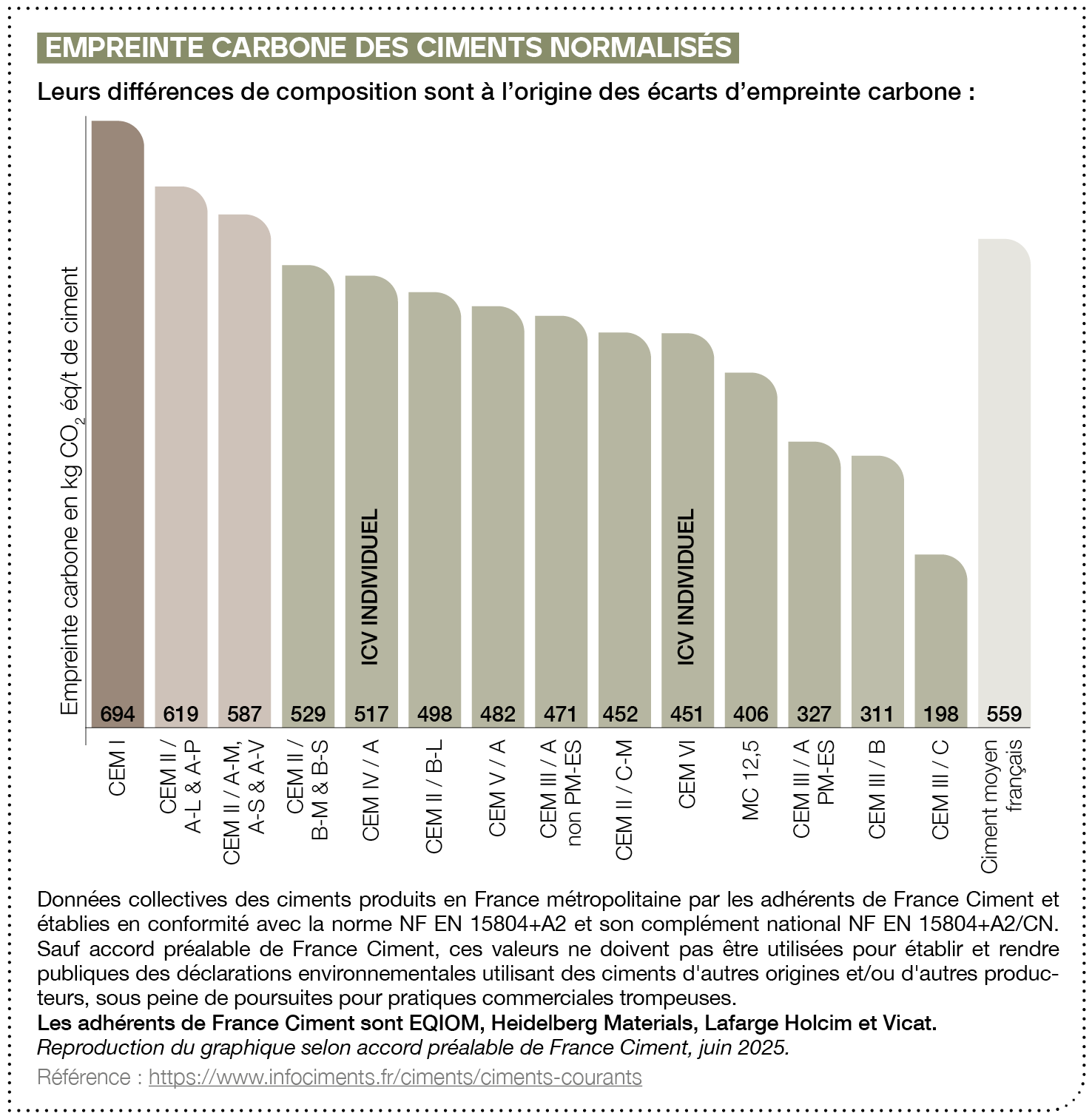

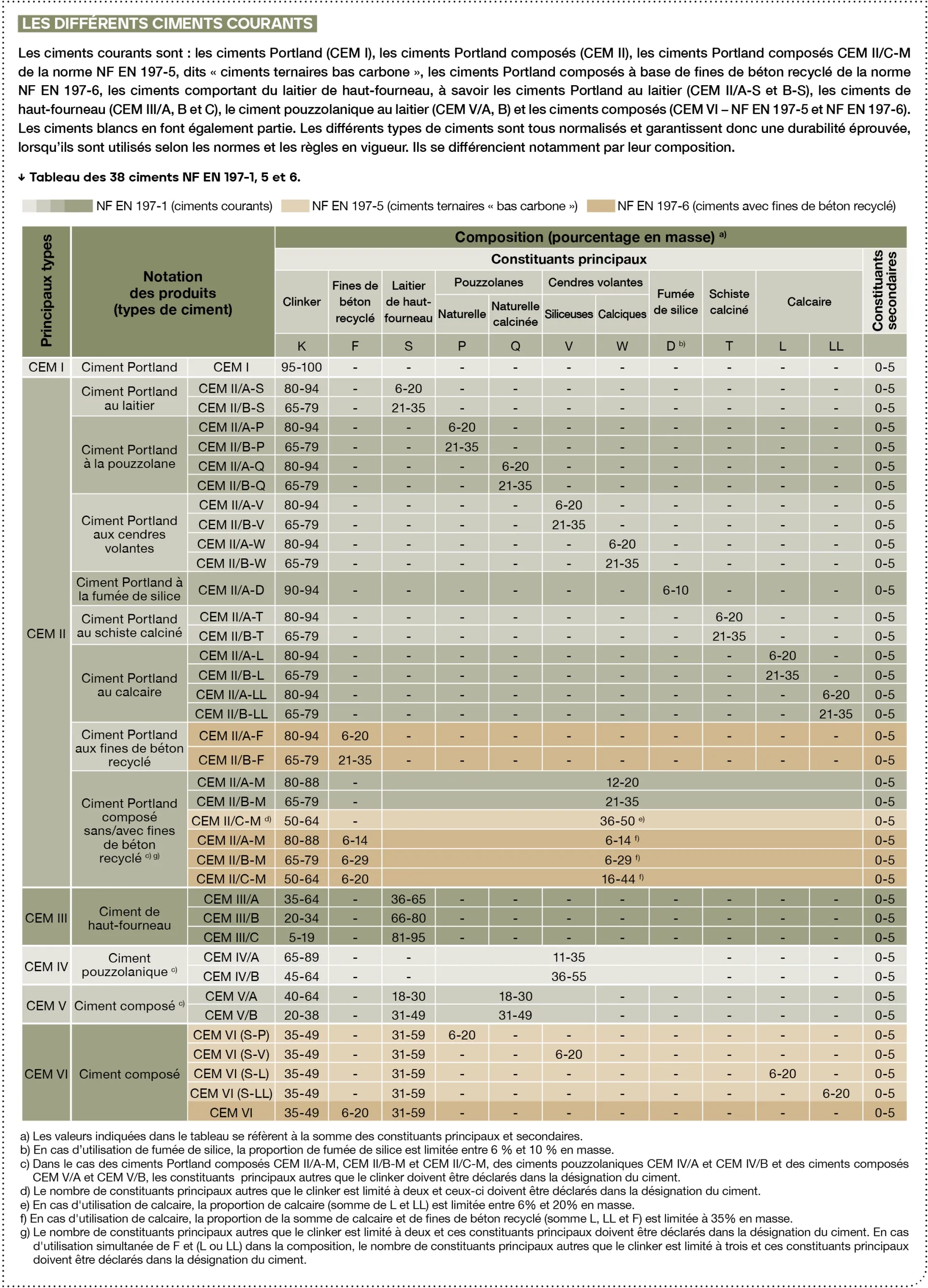

Béton « à empreinte environnementale réduite »

Le développement de bétons à faible empreinte carbone ou utilisant des matériaux recyclés est essentiel pour réduire l’impact environnemental des constructions urbaines. L’utilisation de ciments à empreinte carbone réduite – dont la formulation intègre des constituants moins carbonés, comme le filler calcaire, le laitier de haut-fourneau ou encore l’argile calcinée – permet de réduire de plus de 50 % les émissions de CO2 associées à la production du béton. Celle-ci représente généralement entre 75 et 90 % de l’empreinte carbone de la construction des ouvrages routiers.

Béton « intelligent »

Des technologies sont intégrées dans le béton pour surveiller les conditions environnementales (capteurs de température ou d’humidité).

Les capteurs de température permettent de surveiller les variations thermiques au sein des structures. Ils fournissent des données en temps réel sur la température interne du béton, ce qui est crucial pour :

- Prévenir les fissures : des variations de température importantes entraînent des déformations ainsi que des contraintes internes et provoquent des fissures. En surveillant la température, il est possible d’anticiper et de prévenir ces problèmes ;

- Optimiser le processus de durcissement : dans les phases de construction, la température du béton doit être contrôlée pour garantir un durcissement optimal. Les capteurs permettent d’ajuster les conditions de cure en conséquence.

Les capteurs d’humidité mesurent le taux d’humidité dans le béton, ce qui est essentiel pour : - Évaluer la durabilité : un taux d’humidité trop élevé favorise la corrosion des armatures en acier et d’autres dégradations. En surveillant l’humidité, il est possible de prendre des mesures préventives ;

- Gérer les conditions environnementales : ces capteurs aident à comprendre comment les fluctuations d’humidité, dans certains environnements, affectent la structure.

Ces technologies intégrées sont déjà utilisées dans divers projets, notamment :

- Ponts et tunnels pour surveiller les conditions internes ;

- Bâtiments intelligents pour optimiser la gestion énergétique et la durabilité des structures ;

- Infrastructures critiques, comme les barrages, où la surveillance est essentielle afin de prévenir les défaillances.

Béton « autoréparant »

L'utilisation de béton autoréparant prolonge la durée de vie des infrastructures, réduisant ainsi les coûts de maintenance et améliorant la résilience urbaine. Le béton autoréparant peut combler les fissures qui se forment au fil du temps, empêchant l’eau et les agents corrosifs de pénétrer et de causer des dommages.

Quelques références :

- https://www.geo.fr/sciences/ce-beton-inspire-des-proprietes-du-lichen-peut-s-autoreparer-et-absorber-du-co2-226470

- https://www.toutsurlebeton.fr/le-ba-ba-du-beton/beton-auto-reparant-innovation-pour-la-construction/

Béton comme support de la biodiversité

Et demain, nous pourrons peut-être envisager de coupler encore plus intimement les matrices minérales en béton avec les végétaux. Par exemple, en utilisant des capteurs d’humidité dans les bétons drainants, à même de contrôler, voire de réguler, l’humidification nécessaire à la croissance des espèces végétales.

Défis et perspectives

Défis liés à l’utilisation du béton

La part du béton dans l’empreinte carbone mondiale est non négligeable : 7 % à l’échelle de la planète et 1,8 % à l’échelle de la France. C’est lié en grande partie à la fabrication du ciment (5,9 % à l’échelle mondiale et 1,6 % à l’échelle de la France). En effet, pour produire les liants hydrauliques, il est nécessaire de chauffer à haute température des ressources minérales (calcaires, argiles, etc.), ce qui représente environ un tiers des émissions de CO2, les deux tiers restants provenant de l’émission directe de dioxyde de carbone par décarbonatation du calcaire (à l’origine de la fabrication du clinker, constituant actif et indispensable du ciment).

De plus, l’extraction des matières premières, comme le sable et le gravier, peut entraîner des impacts environnementaux, tels que la raréfaction des ressources naturelles, l’érosion des sols et la destruction des habitats naturels. Pour répondre à ces préoccupations, il est essentiel de développer des méthodes de production plus durables, comme l’utilisation de ciments moins carbonés ou de matériaux recyclés. Dans le cadre des aménagements urbains, il est crucial de trouver un équilibre entre la durabilité des matériaux et leur esthétique. Les projets urbains doivent être non seulement fonctionnels et durables, mais aussi attrayants pour les usagers. Cela implique de repenser les designs et les finitions des surfaces en béton pour qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le paysage urbain. Les architectes et les urbanistes doivent collaborer pour créer des espaces qui allient fonctionnalité, durabilité et esthétique adaptée aux contextes locaux.

Perspectives

L’avenir du béton dans les aménagements urbains repose en partie sur la recherche et l’innovation. De nouveaux types de bétons, tels que les bétons à haute performance, les bétons drainants ou les bétons adaptés à l’environnement, sont en cours de développement pour répondre aux défis et aux besoins spécifiques des villes modernes. Par ailleurs, l’industrie cimentière française met en œuvre une feuille de route de décarbonation avec pour objectif de diviser par deux ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Pour cela, elle met en œuvre deux leviers principaux pour décarboner le clinker et donc le ciment : un levier « process » (efficacité énergétique et remplacement des combustibles fossiles par des déchets) et un levier « produit » (diminution de la teneur en clinker des ciments) qui représentent un tiers du chemin ; les deux tiers restants sont liés au processus industriel et chimique, pour lequel les industriels cimentiers recourent à la séquestration et à la réutilisation du carbone.

De plus, des recherches sur les adjuvants (pour améliorer la durabilité et la résistance du béton) et sur la décarbonation des armatures pourraient permettre de réduire dans de nouvelles proportions l’impact environnemental de la production de béton.

L’innovation dans les techniques de mise en œuvre, comme l’impression 3D en béton, pourrait également transformer la manière dont nous concevons et construisons nos infrastructures.

Les politiques publiques jouent un rôle crucial dans la promotion de l’utilisation du béton pour la résilience urbaine. Les gouvernements peuvent encourager l’adoption de pratiques durables en mettant en place des réglementations qui favorisent l’utilisation de matériaux résilients à plus faible empreinte environnementale et en soutenant des projets d’infrastructures qui intègrent des solutions innovantes, dont celles en béton.

De plus, des investissements dans la recherche et le développement de nouvelles technologies peuvent stimuler l’innovation et améliorer la durabilité des infrastructures urbaines. Les partenariats public-privé sont également un moyen efficace de mobiliser des ressources et d’encourager l’adoption de pratiques durables dans le secteur de l’aménagement.

Conclusion

Loin d’être un simple matériau de construction, le béton est un acteur-clé dans la lutte contre les effets des événements climatiques, même extrêmes. En intégrant des solutions innovantes et durables, les villes peuvent non seulement renforcer leur résilience, mais aussi améliorer la qualité de vie de leurs habitants. À mesure que nous avançons vers un avenir climatique incertain, il devient essentiel de repenser notre approche du béton et de l’urbanisme pour bâtir des villes plus durables et résilientes.

Retrouvez ci-dessous 4 exemples de chantiers de villes résilientes grâce au béton

Ce projet, commandé par Méduane Habitat, vise à transformer le centre d’un quartier construit en 1974, comprenant quatre barres de HLM et une grande place centrale, en lieu accessible et agréable pour...

Dans le cadre de la requalification d’un espace extérieur pour la crèche Charles-Auguste-Marande du Havre, nous avons eu l’opportunité d’interviewer Samuel Béard, gérant de l’entreprise Efcat...

Le département de la Seine-Saint-Denis, maître d’ouvrage et maître d’œuvre engagé dans une approche innovante et durable, a souhaité réaménager la cour du collège François-Mitterrand à Noisy-le-Grand...

En 2023, la municipalité de Thionville a lancé un projet ambitieux de réhabilitation de la cour de l’école élémentaire Raymond-Poincaré. Couvrant une surface de 2 000 m², celui-ci vise à remplacer l...

COMMENTAIRES

LAISSER UN COMMENTAIRE